Una nuova indagine sull’aspetto dei Neanderthal svela i misteri della peculiare morfologia cranio-facciale di questa specie umana

Quella dei Neanderthal è la prima specie umana estinta a essere stata scoperta (1856) e la prima a cui sia stato dato un nome formale (1864): Homo neanderthalensis. Grazie ai numerosi reperti fossili a nostra disposizione, conosciamo molto della biologia, dell'ecologia e del comportamento dei Neanderthal. La paleoantropologia, l'archeologia preistorica e la genetica, combinandosi fra loro, ci hanno restituito l’immagine di un vero “fratello perduto”, simile a noi e al tempo stesso molto diverso da noi: dotato di un grande cervello, di una corporatura possente, di una cultura materiale complessa e di qualche forma di pensiero simbolico.

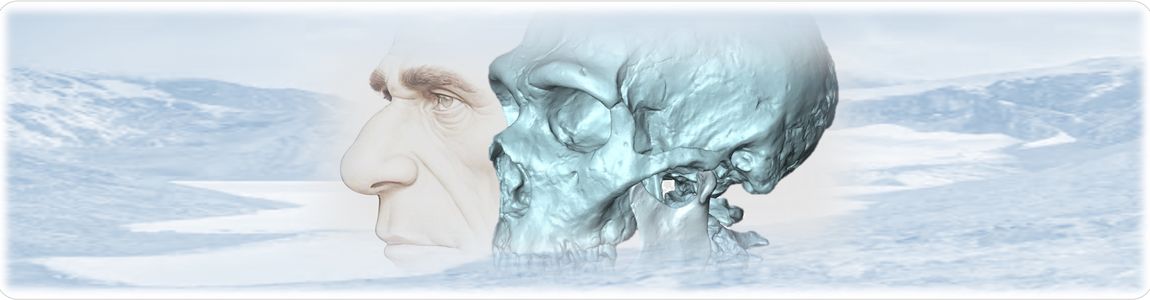

Resta tutt’oggi la specie umana estinta più studiata, anche se c'è ancora molto da capire su aspetti della loro morfologia, in particolare quella della testa e del collo. Sappiamo che i Neanderthal avevano una conformazione del cranio molto diversa dalla nostra: la scatola cranica era bassa e allungata all’indietro, con la fronte sfuggente, il viso largo e sporgente in avanti, rilievi marcati sopra le orbite e un naso decisamente grande. Anche il corpo era robusto e tarchiato, con arti relativamente corti, che indicano un adattamento ai climi freddi, anzi glaciali, nei quali i Neanderthal sono vissuti e i loro antenati si sono evoluti.

La nuova ricerca si è concentrata sulle peculiari caratteristiche che riguardano il tratto cervicale della colonna vertebrale, la base del cranio e la faccia dei Neanderthal, cercando di comprenderne il significato funzionale ed evolutivo. Si è voluto cioè comprendere come e quando queste trasformazioni abbiano avuto luogo, partendo dalla comune origine della nostra specie e di quella dei Neanderthal, condizionate dai rispettivi percorsi evolutivi: il nostro in Africa e il loro in Europa.

Qui, a nord del Mediterraneo, le dure condizioni del Quaternario – con cicli glaciali alternati a fasi interglaciali – avrebbero innescato una serie di adattamenti progressivi, fra cui un collo corto e robusto, poco mobile, e un cranio fortemente integrato con il tronco. Questa struttura massiccia sarebbe stata anche vantaggiosa durante la caccia ravvicinata a grandi prede.

Secondo i ricercatori, l’adattamento del tratto cervicale – ovvero del collo – potrebbe essere stato uno dei primi a emergere nel percorso evolutivo dei Neanderthal. Questo avrebbe poi condizionato lo sviluppo successivo della base del cranio e della faccia, con tutte le ripercussioni che riguardano sia la masticazione che la respirazione, contribuendo alla loro morfologia pressoché unica. Questa chiave di lettura mostra anche bene come un cambiamento iniziale possa innescare, nel corso dell'evoluzione, una "cascata morfo-funzionale" più estesa.

«Lo studio – spiega Giorgio Manzi, paleoantropologo al Dipartimento di Biologia Ambientale di Sapienza – è il risultato di anni di ricerche e di un consolidato interesse da parte di Fabio Di Vincenzo, Antonio Profico e mia per l'evoluzione dei Neanderthal. È stato reso possibile anche grazie all’integrazione con gli studi sulla biomeccanica della masticazione e della postura». In questo contesto, l’esperienza clinica di Marco Boggioni e Andrea Papini – entrambi membri dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana – ha contribuito a far comprendere il ruolo di fattori cruciali nella formazione di una determinata morfologia. «Questo lavoro – sottolinea Papini – dimostra come il dialogo tra competenze diverse possa aprire nuove prospettive scientifiche, unendo paleoantropologia e odontoiatria al fine di comprendere meglio l'evoluzione umana». Barbara Coletti – candidato PhD del dottorato in Biologia Ambientale ed Evoluzionstica di Sapienza, anche lei autrice del lavoro – aggiunge: «uno degli aspetti più stimolanti del progetto è stata la rilettura evolutiva e funzionale di oltre un secolo di studi in materia, da cui è emersa una nuova cornice interpretativa dell’anatomia dei Neanderthal».

Riferimenti: Neanderthal cranio‐cervical features: morphological integration and functional evaluation of their early appearance. M. Boggioni, A. Papini, B. Coletti, A. Profico, F. Di Vincenzo, G. Manzi. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 2025; 34: e70013 - https://doi.org/10.1002/evan.