KARMA

KARMA - Karst Aquifer Resources availability and quality in the Mediterranean Area

ID Call: PRIMA 2018 - Section 2

Programma di finanziamento: Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA

Ruolo di Sapienza nel progetto: Partner beneficiario

Ruolo di Sapienza nel progetto: Partner beneficiario

Responsabile scientifico per Sapienza: Marco Petitta

Dipartimento: Scienze della Terra

Data inizio progetto: 01/09/2019

Data fine progetto: 28/02/2023

Breve abstract del progetto:

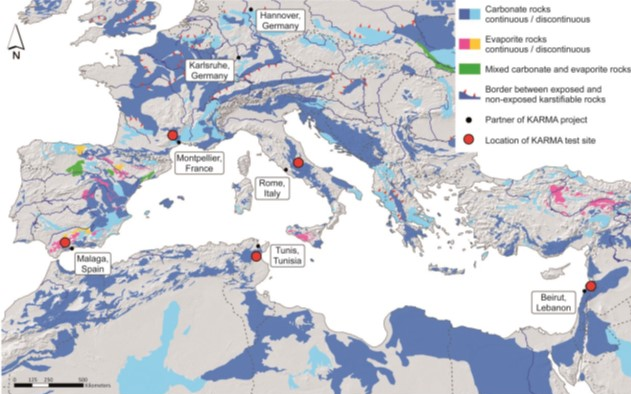

Le rocce carbonatiche carsiche costituiscono il 21,6% della superficie terrestre europea e contengono abbondanti risorse idriche sotterranee. Queste falde acquifere carsiche contribuiscono in modo sostanziale all'approvvigionamento di acqua dolce della maggior parte dei paesi mediterranei e di molte grandi città, ad esempio Roma e Beirut. Tuttavia, le falde acquifere carsiche sono molto variabili in termini di disponibilità e qualità dell'acqua e vulnerabili alla contaminazione e ai cambiamenti climatici. Pertanto, queste richiedono specifici approcci di indagine e gestione. L'obiettivo principale del progetto KARMA è quello di ottenere progressi sostanziali nella comprensione idrogeologica e nella gestione sostenibile delle risorse idriche carsiche a diverse scale. Sulla base della nostra mappa mondiale delle falde acquifere carsiche recentemente realizzata, il progetto fornirà una mappa dettagliata delle falde acquifere carsiche alla scala dell'intera area mediterranea con informazioni preziose, in particolare per gli stakeholders coinvolti, sulla ricarica, la vulnerabilità delle acque sotterranee e degli ecosistemi connessi. A scala di bacino, cinque sistemi carsici in Spagna, Francia, Italia, Libano e Tunisia fungeranno da case studies. Nello specifico, verranno applicati test traccianti, studi di monitoraggio idrologico ed isotopici per quantificare meglio la ricarica e gli equilibri idrodinamici. Nuovi modelli generici consentiranno una migliore comprensione dei processi idrodinamici carsici a diverse scale spazio-temporali, e quindi migliori previsioni riguardanti gli impatti climatici e umani. A scala locale, nuovi sistemi di allerta precoce per la contaminazione microbica e chimica saranno sviluppati basandosi sul monitoraggio della qualità dell'acqua nelle sorgenti carsiche. La mappa della falda acquifera carsica risultante sarà uno strumento importante per gli stakeholders e i governi coinvolti per la gestione delle risorse idriche transfrontaliere nell'intera regione del Mediterraneo.

La nuova generazione di strumenti di modellazione proposti in questo progetto consentirà di avere migliori previsioni a lungo termine degli impatti connessi ai cambiamenti climatici nonché migliori decisioni a livello di gestione. I sistemi di allerta precoce saranno utili anche ai fornitori di acqua per identificare la contaminazione a breve termine nelle sorgenti.

L'obiettivo generale del progetto KARMA è realizzare progressi sostanziali nella comprensione idrogeologica e nella gestione sostenibile delle risorse idriche sotterranee carsiche nell'area Mediterranea in termini di disponibilità e qualità dell'acqua.

Per l’Italia, l’area campione è il massiccio del Gran Sasso in Abruzzo, di importanza strategica non solo perché dotato delle più alte quote del Mediterraneo, ma soprattutto per la coesistenza di condizioni ambientali di pregio testimoniate dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, associate ad una pressione antropica determinata dai prelievi idropotabili e dalla presenza dei Tunnel Autostradali e del Laboratorio Sotterraneo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che intercettano la falda regionale. Nel caso del Gran Sasso, è emerso che oltre il 50% delle precipitazioni alimenta direttamente la falda del massiccio e le relative sorgenti, mentre la copertura nevosa rappresenta un elemento fondamentale pesando in media il 20% sulla ricarica delle acque sotterranee. Negli anni più siccitosi la ricarica dell’acquifero può diminuire da circa 20 m3/s fino a circa la metà, ma fortunatamente la portata delle sorgenti risulta meno variabile, con valori garantiti di almeno 16 m3/s, dimostrando la capacità di modulazione dell’enorme serbatoio roccioso del Gran Sasso. Dai primi scenari previsionali futuri emerge però la possibilità di un progressivo impatto sulla ricarica nevosa, che potrebbe portare a deficit del 15-20% rispetto all’attuale risorsa disponibile. In attesa dei risultati conclusivi, il progetto ha già prodotto un avanzamento dello stato delle conoscenze sul comportamento degli acquiferi carsici mediterranei, che ora richiede di essere adeguatamente trasferito agli utilizzatori e agli enti territoriali competenti, in modo da generare azioni concrete e sviluppare gestioni virtuose della risorsa idrica, in linea con gli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite.